道不同不相为谋,美国邀请中俄加入G7被拒,俄罗斯不吃“回头草”,中俄印可否组建G10?

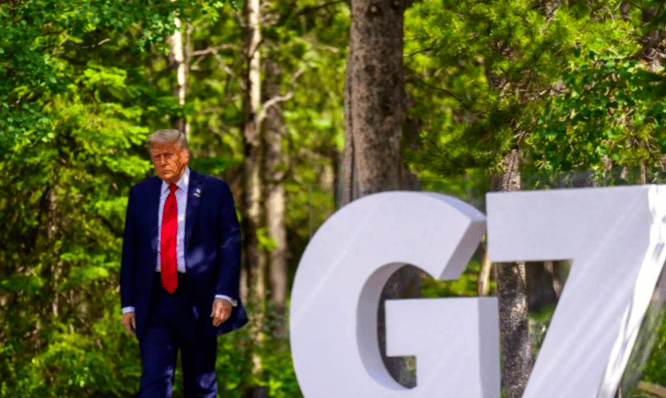

美国总统特朗普在G7峰会前夕的一番表态,把一池静水搅起了波澜。他当着其他成员国领导人的面,不仅重提让俄罗斯重返八国集团(G8)的老调,还对中国抛出了“可以考虑加入”的橄榄枝。这番操作看似突然,实则延续了其一贯的“交易式”外交风格。

特朗普把当年俄罗斯被“踢出”G8的责任归咎于美国前总统奥巴马和加拿大前总理特鲁多,甚至抛出惊人之语——要是俄罗斯还在G8里,乌克兰危机压根不会爆发。这话听起来像是为俄罗斯“主持公道”,但明眼人都看得出,这更像是一场精心策划的政治表演,目的在于否定政治对手的遗产,同时试探当前国际格局的脆弱环节。

G7的“扩容”邀请,更像是一张无法兑现的空头支票。 特朗普的提议并非基于构建一个更公平、更具代表性的全球治理体系的真诚愿望。其背后至少藏着三层算计。第一层是国内政治秀。通过展示与G7其他领导人的不同立场,特朗普试图向国内选民强化其“打破常规”、“敢于挑战西方建制派”的强人形象。批评前任政策,一直是其巩固基本盘的有效手段。

第二层是分化策略。当前国际格局中,中俄之间的战略协作已成为稳定全球局势、抵制美国单边霸权的关键力量。同时向中俄示好,哪怕只是口头上的,其潜台词是试探能否在中俄之间制造不信任感,瓦解这个“不是同盟、胜似同盟”的战略协作关系。

第三层,也是最重要的一层,是试图为行将就木的G7机制“续命”。G7作为冷战遗产,代表的是上世纪的经济权力分配,其全球影响力与合法性正随着“全球南方”的集体崛起而加速流失。特朗普的“扩容”提议,本质上是想给这个日益封闭的“富人俱乐部”刷上一层“包容性”的新漆,掩盖其内部日益深刻的分歧和失效的治理能力。

然而,这张空头支票连最基本的信用背书都没有。回想特朗普第一任期,他就多次提议让俄罗斯回归,结果遭到其他G6成员的一致强烈反对,最终不了了之。这一次,G7其他成员国的集体沉默本身就是最有力的回答。这种沉默不是默许,而是一种外交上的“冷处理”。一位欧洲资深外交官私下透露,他们不愿公开驳斥,因为任何激烈的反应都会在客观上抬升特朗普提议的受关注程度,反而赋予其不该有的严肃性。

更关键的是,G7内部早已不是铁板一块。美国根据《通胀削减法案》对欧洲盟友搞“割韭菜式”的产业补贴,在对华政策上欧洲强调“战略自主”与美国强调“全面竞争”之间存在温差,这些裂痕让G7连统一内部口径都变得异常困难,何况是接纳两个战略竞争对手?这种沉默恰恰证明了G7机制的内在瘫痪和战略短视。

展开全文

面对这份突如其来的“邀请”,当事方的回应可谓犀利而透彻。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的回应一针见血:“G7已经失去代表性,G20才代表世界的未来。” 这句话直接戳穿了特朗普提议的虚幻本质。“失去代表性”意味着这个排他性的西方小圈子已经无法反映21世纪真实的世界力量格局。

俄罗斯的外交记忆是清晰的:2014年,因克里米亚事件,它被这个俱乐部联合决议“踢出局”。这段经历让莫斯科彻底看清了G7作为地缘政治工具的本质——顺我者昌,逆我者亡。如今,尝惯了战略自主滋味的俄罗斯,怎么可能再回头去当一个需要看人脸色的“二等成员”?这口“回头草”,俄罗斯是绝对不会吃的。

中国的态度同样明确而坚定。虽然是由智库(CCG)在俄罗斯瓦尔代论坛上提出“G10”的构想,而非官方直接回应特朗普,但其中传递的信号再清楚不过。中国对加入G7这种“小院高墙”式的排他集团毫无兴趣。 中方早已多次表明,G7应当做的,是停止损害他国利益、停止干涉中国内政。

中国的外交哲学是构建人类命运共同体,倡导的是开放包容、互利共赢的多边主义。我们的主要舞台是联合国、G20、金砖国家机制、上海合作组织这些更具普遍性和代表性的平台。在这些平台上,中国是平等的参与者和规则的建设者,而不是进入一个由西方设定议程、充满预设陷阱的对话圈套。特朗普的“邀请”,在中国看来,更像是一种礼貌的战术骚扰,听听就好,当真就输了。

既然西方的“旧船”不想上,那么自己打造一艘“新船”行得通吗? 这就是“中俄印可否组建G10”这一设想引人关注的原因。这个提议的出发点很好理解:G7代表不了世界,G20又因为内部阵营化而效率低下,那么由中俄印这三个具有全球影响力的非西方大国牵头,再拉上几个“全球南方”的重要国家,组成一个十国集团(G10),岂不是能更好地推动世界多极化,维护和平稳定?听起来很美,但现实骨架可能撑不起这个理想的皮囊。

这个构想面临的最大、最现实的障碍,恰恰在于潜在核心成员之间的战略互信赤字,特别是中印关系。 印度奉行的是经典的“战略自主”外交,其大国梦的目标是成为独立的一极,而非固定依附于某个阵营。这就决定了印度的外交轨迹必然是多向的、摇摆的。

它既是金砖国家和上合组织的成员,与中国、俄罗斯坐在一起讨论合作;同时又是“四方安全对话”(QUAD)的核心成员,与美国、日本、澳大利亚在印太地区进行安全协调。这种“左右逢源”在其看来是利益最大化,但在组织构建者看来,则意味着极大的不确定性和风险。印度在现有多边机制中的表现,已经给未来可能的G10敲响了警钟。

近年来,在金砖和上合框架内,印度屡屡成为议程的“刹车片”而非“加速器”,在涉及反恐、地区安全等关键议题上常常特立独行,与中俄的立场相左。更富象征意义的是,印度总理莫迪曾以“有档期”为由缺席金砖峰会,却以观察员身份高调参加G7峰会。

这种行为模式很难不让中俄怀疑,若以印度为基石组建G10,它是否会成为组织内的“特洛伊木马”,或者一个永恒的“搅局变量”?一个内部核心成员之间缺乏战略协同、甚至存在地缘竞争的组织,其行动力和凝聚力从何谈起?只怕最终不是推动多极化,而是上演一场“鸡飞狗跳”的内耗闹剧。

抛开成员兼容性问题,全球治理舞台早已不是一片空白,而是充满了各种功能重叠、效率不一的“旧家具”。 现在国际社会真正缺的不是一个新的组织名号,而是让现有组织真正发挥作用的改革决心和能力。G20本应成为发达国家与新兴经济体平等对话的最佳平台,可现在却日益沦为G7集团与金砖国家集团角力的“修罗场”,决策效率低下。

金砖机制刚刚完成历史性扩员,吸纳了沙特、伊朗、埃及、埃塞俄比亚、阿联酋等重要发展中国家,其代表性和潜力巨大,当务之急是深化内部务实合作,比如推动本币结算、强化新开发银行职能,而不是另起炉灶去搞一个目标相似、成员可能重叠的G10。联合国体系尽管有各种弊病,但它仍然是最具普遍性和合法性的国际秩序基石。

问题的核心从来不是“桌子不够”,而是“坐在主位上的人不愿意按规矩出牌”,或者“旧桌上的规则本身就不公平”。 在这种背景下,再成立一个G10,很可能从落地之日起就携带了现有组织的所有“顽疾”——大国主导、议而不决、行动乏力。这纯粹是为了成立而成立,是另一种形式的外交资源浪费。

那么,出路究竟在哪里? 答案或许不在于创建一个与G7对等的、新的封闭式大国集团。历史的教训告诉我们,任何排他性的“大国协调”最终都可能演变为新的集团对抗,这与世界多极化、国际关系民主化的历史潮流背道而驰。更务实、更有效的路径是“盘活存量”而非“创造增量”。

一方面,要持续推动对现有机制的改革,尤其是支持G20发挥更大作用,使其真正成为一个能回应全球大多数国家关切的决策中心,而不是西方国家的“清谈馆”。另一方面,可以大力倡导和发展一种功能导向的“议题联盟”。在气候变化、公共卫生、人工智能治理、反恐等具体领域,围绕明确的共同利益,组建灵活、高效的临时性或长期性合作网络。这种基于问题、而非基于阵营的合作模式,门槛更低,针对性更强,更容易取得实质性成果。

特朗普的邀请与G10的构想,像一面镜子,照见了旧秩序的不合时宜与新秩序诞生的阵痛。 美国的邀请暴露了G7的内心焦虑和战略贫困,而G10构想的美好蓝图则凸显了构建公平国际新秩序的艰难与复杂。中俄对G7的拒绝,以及围绕G10的谨慎辩论,都指向同一个结论:世界已经厌倦了由少数国家垄断话语权的“俱乐部模式”。

未来的全球治理,必须真正建立在平等、包容、互利的基础上。对于中国、俄罗斯以及印度这样的新兴大国而言,最重要的不是急于组建一个新的“G10”俱乐部,而是如何与广大“全球南方”国家一道,共同致力于改革和完善现有国际体系,使其更能体现正义与公平。道不同,不相为谋。这个“道”,就是单极霸权的旧道,还是多极共赢的新道。选择,早已做出。

评论